【五感磨き遠足】たけのこ掘り遠足に行きました

2024年4月15日 / 未分類

春の空気も残りつつ夏日となった今日はたけのこ掘りをしました。竹林のある鎌倉へ電車を乗り継いで行きます。

《竹林までの旅》

田園調布駅で集合して元気いっぱいに出発!まずは武蔵小杉駅へ。同じ時刻に発車する東横線、目黒線に男の子チームと女の子チームに分かれて乗りました。どちらが早く着くのか勝負です。多摩川駅、新丸子駅、と停車するたびに電車からお互い手を振っている姿がありました。

小田急線で大船駅に着くと次はモノレールに乗ります。モノレールってどこに線路があるんだろ、どんな形だったっけと乗る前から興味深々です。車両の先頭にのると子供の目線からは上にある線路がよく見えます。もうすぐ右に曲がるよ!上り坂だ、と教えてくれる子や、よく揺れる列車に体を持っていかれないように耐久ゲームをしている子達などそれぞれ自分なりにモノレールを楽しんでいました。最寄駅で降りると日差しも強くなってきていました。そんななかでも子どもたちは元気に歩きます。そして八重桜が咲きほこる広い公園に到着!気持ちの良い風が吹く中、早速公園を散策します。

《たけのこはどこ??》

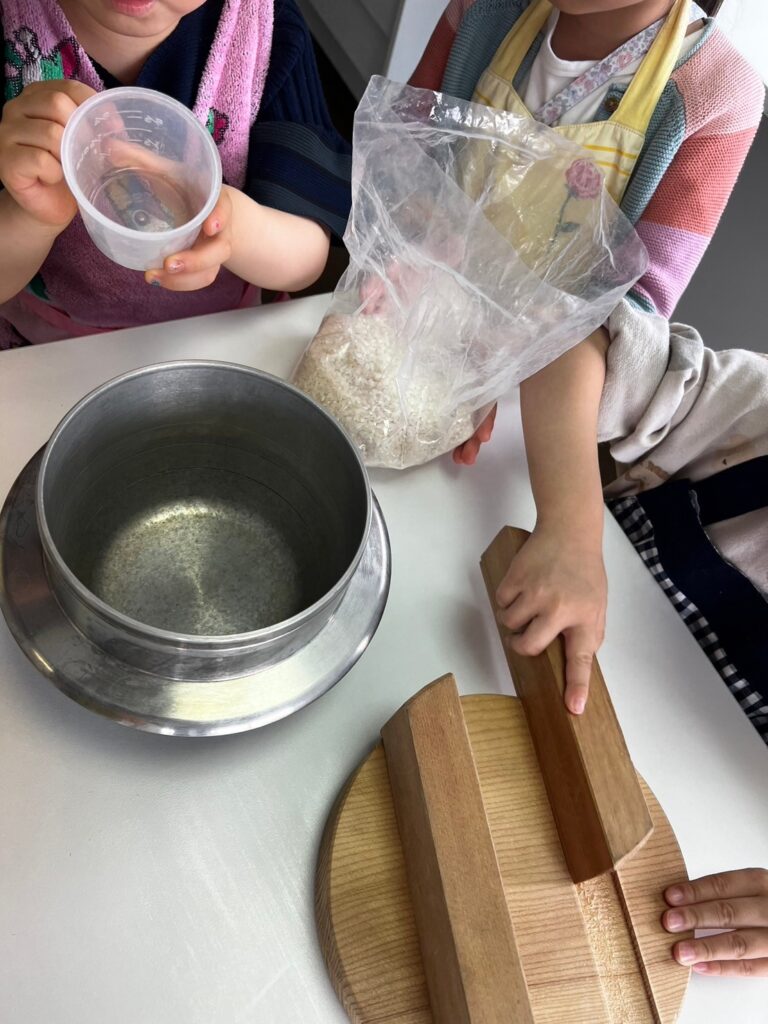

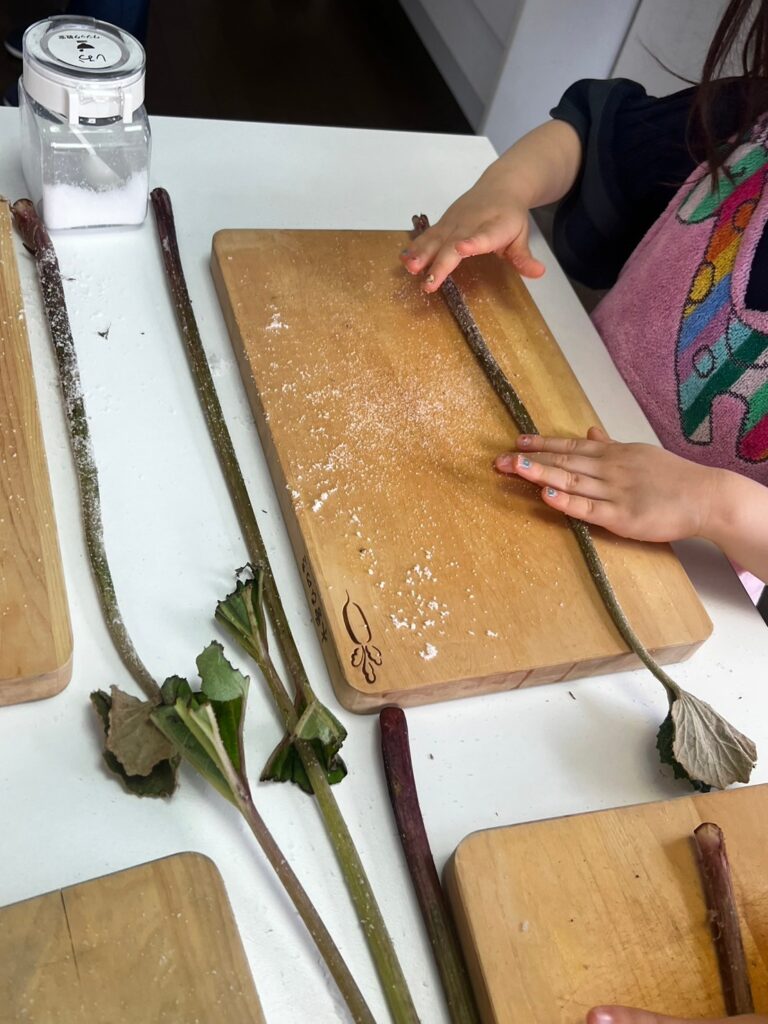

荷物を置いたら持ってきたスコップと軍手をだしてたけのこ掘りのはじめです。たけのこは殆どが土の中に隠れていて先っぽの部分だけが顔を出しています。みんな顔を下に向けて歩きながらこれかな?どこにある?と探します。何個かたけのこを見つけるとチームに分かれて掘り始めました。掘る時はたけのこを傷つけないように生えている周りを掘ります。スコップは筍の生えている向きと反対に向けるなど工夫している子もいました。掘るたびに大きくなっていくたけのこに子供たちの期待も高まります。そしてたけのこのそばには太くて硬い根が!ここからたけのこが生えてるということにみんな驚いていました。そして無事収穫!採れたー!とみんな嬉しそうに報告してくれます。大きいもの、小さいもの、まっすぐなもの曲がっているものなど様々な形をしたたけのこを取ることができました。小さいたけのこはその場で剥いて薄く切ってお刺身のようにします。白く新鮮なたけのこはえぐみが少しありましたがみんな興味深々に食べていました。

《桜の下でたけのこ三昧》

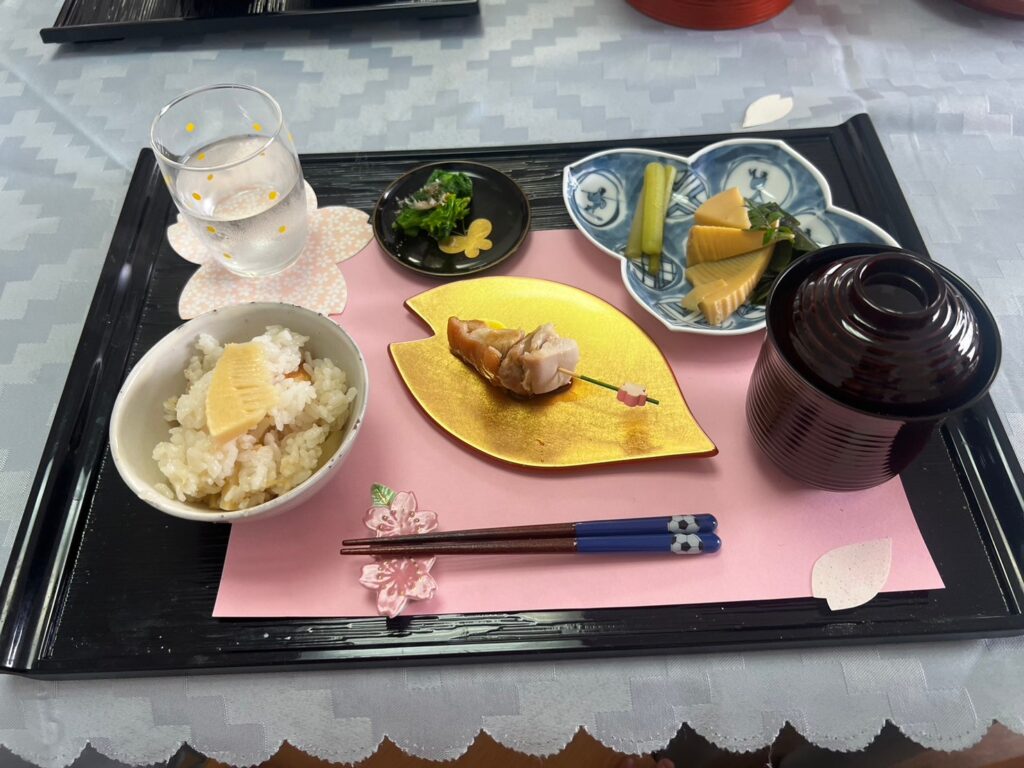

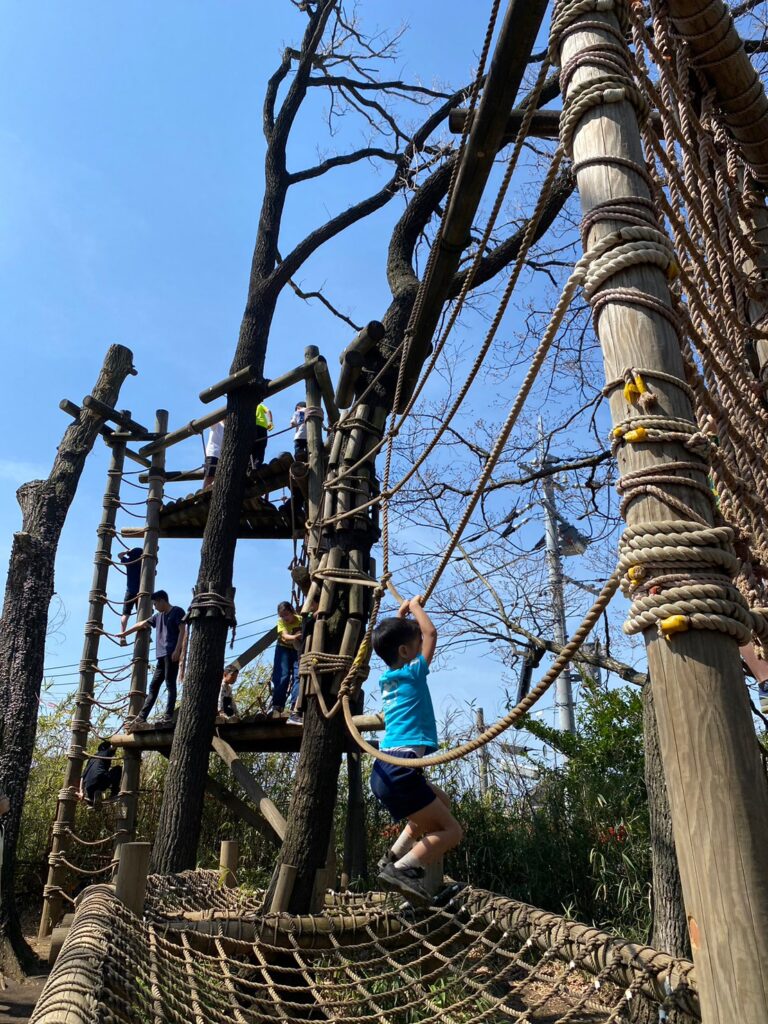

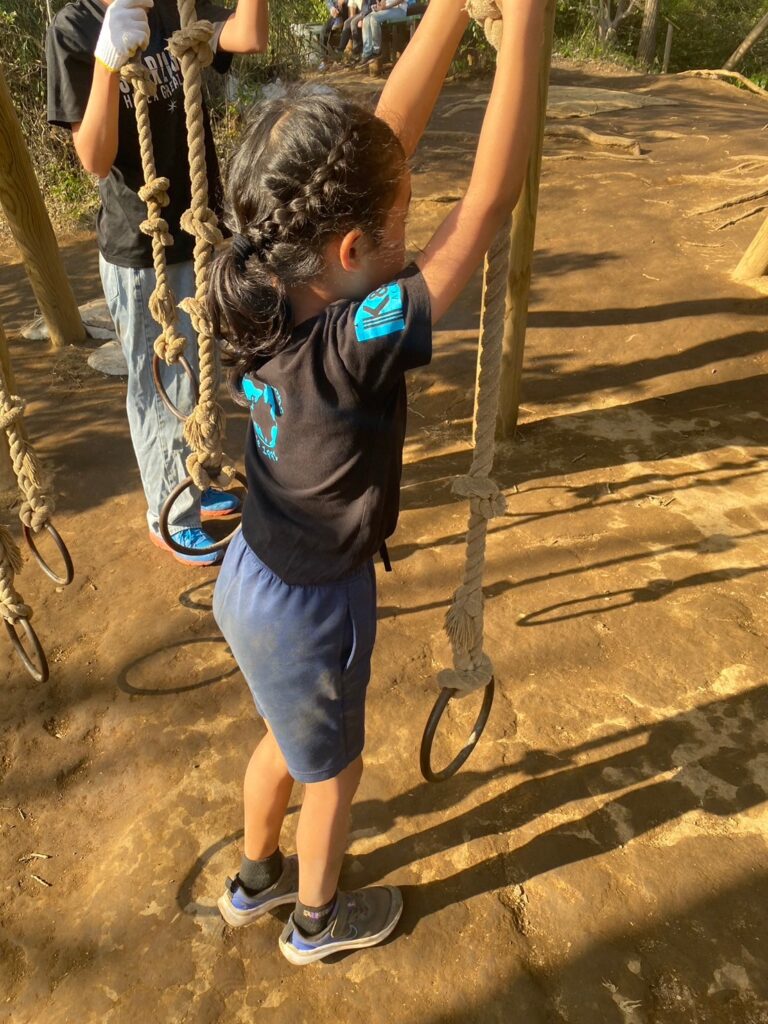

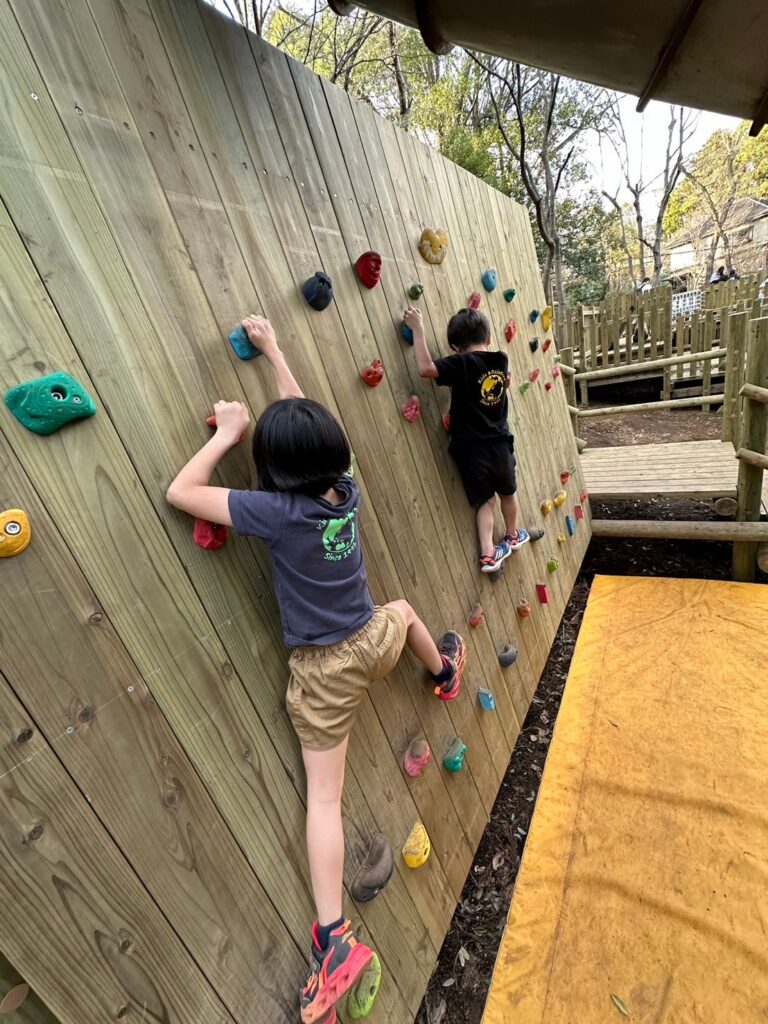

ひと仕事終え、みんな汗をたくさんかいていたため、水分補給をして、お昼ご飯を食べることにしました。たけのこ掘りをしている間に、八重桜の花が開きちょうどよいお花見スポットとなっていました。たけのこをひたすら掘り続けたのでお腹が空いていたようで、お弁当はすぐに食べ終え、たけのこと麹が入ったお味噌汁、たけのこご飯、たけのこのごま和え、若竹煮などたけのこ三昧の料理もおかわりをしました。ごちそうさままでの間に、ちょうど学校でこんな詩を教わったよ!と「たけのこ ぐん」という詩を披露してくれたので、みんなで復唱して今日にぴったりの詩を楽しみました。大満足のお花見ランチのあとは貸し切りの公園でこおり鬼や遊具で体を動かします。日は出ていたものの、涼しい風が吹いていたので、過ごしやすいお昼休みでした。

《続々と出てくるたけのこ達》

午後もまた、たけのこを掘りに行きます。午前中は平らなところを中心に探していたので、今度は坂になっているところを探しに行きます。昨日今日の暖かさはたけのこをぐんぐん成長させているようで、朝には見当たらなかったたけのこが続々と顔を出してきました。ちょこっと頭が見えているものも、子ども達はしっかり見つけ出し、それぞれスコップで掘ります。大きな声で見つけたことを周りに報告し、手伝いを呼んでお友達と力を合わせます。その声に反応し自分が掘っていたたけのこを放り出してしまうこともありましたが、別の子が今がチャンスと言わんばかりに掘っている様子も見られました。中には竹になる直前のたけのこもあり、掘り出してみると30cm近くあるものが出てきました。そのような大きいたけのこは子ども達のスコップだけではなかなか難しく、シャベルを持って手伝ってくれるお兄さんと力を合わせて、3つほど掘り出すことができました。斜面になっているところは滑りやすく、掘ってる途中のたけのこを踏みそうになってしまうこともありました。横に倒れてる茶色の竹は、軽く転がりやすいため危険ですが、縦に生えている緑色の竹は頑丈なので、緑色の竹を掴むと思うように動くことが出来ます。そのため、しっかり竹の色を見て歩くことがコツです。掘ったたけのこを、ブルーシートに置いていきますが、おやつタイムも忘れるほど夢中で掘り続け、シートがいっぱいになりました。

《大仕事を終えて》

帰りの準備を終えて、たけのこおにぎりでパワーチャージをして、公園を出発しました。行きに見つけた秘密のルートも通り、駅に向かいます。車もたくさん通る道を歩いたため、道路を渡る時には待ってくれてありがとうございます、と急いで渡ります。帰りの電車では人が多かったので、立っている時間が長かったのですが、最後までお友達と手遊びをしたりお話をして過ごしました。なかには、パワー切れで立ちながら寝てしまう子もいましたが、なんとか帰ってくることができました。帰ってくると、みんなにたけのこを分けていきます。収穫したてを沢山いただいたにも関わらず、1人2〜3個持ち帰れるほどの大収穫となりました。大きなたけのこを欲しがる子ども達でしたが、実は小さなたけのこの方が美味しいんだよ、と教えました。みんなが堀ったたけのこ達がお家に帰って、どのようや料理になるのか楽しみにしています。

《アルバム》

2024.4.14の写真はこちらです。子ども達の楽しそうな様子を感じてください。

アルバムはこちらから⇒K&R たけのこ掘り遠足 20240414

閲覧期限:2024年4月21日