<こひつじかい>2018年8月の予定

2018年8月14日 / 未分類

こひつじかいの2018年8月のご案内を致します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

≪遠足≫

★箱根一周遠足≪好評にて終了いたしました。≫

日時:8月30日(木) 6:45〜17:00

対象:年中以上

定員:20名

場所:箱根

詳細はこちら⇒箱根一周遠足のご案内

2018年8月14日 / 未分類

こひつじかいの2018年8月のご案内を致します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

≪遠足≫

★箱根一周遠足≪好評にて終了いたしました。≫

日時:8月30日(木) 6:45〜17:00

対象:年中以上

定員:20名

場所:箱根

詳細はこちら⇒箱根一周遠足のご案内

2018年8月2日 / 未分類

1ヶ月時間を遡りますが、7月1日に行ったママたちの特訓日のお話。

今回は子ども達編です。午前8時に広尾のお教室に集合し、1時間くらいママたちと一緒にプリントをこなした後は、お弁当を持って上野の国立科学博物館まで遠足です!

敢えて子供だけで行動させて、自主性を高める。

まずは、年長の子ども達7人だけで広尾の駅まで行ってみることに。「1列になって間隔を空けずに歩く」、この約束を守って果たして駅まで辿り着けるのか!? という不安は無用でした。いつも有栖川公園まで走っているので、道順のわかる子を先頭に無事到着。見つからないように様子を伺っていましたが、大人の目がなくても、公共交通のマナーやルールをきちんと守っていました。

駅に着いたら、切符の購入です。幼稚園児の場合、乗車券は無用ですが、今回は券売機で切符を買うという体験をしてみます。ここで、事前にお母様と切符を買う練習をして買い方が分かる子とそうでない子が分かれます。

そして車内では最初に「上野駅で降りる」ということのみ伝えて、後は切符の管理含め全て子ども達に任せることに。皆、口を揃えて「できる!」とは言うものの心配そうな表情で、アナウンスに一生懸命耳を傾けていました。上野駅に到着すると、皆で声を掛け合って無事降車。大人が声をかけなくても、自主的に行動できていました。

上野公園方面まで歩いていくと、博物館の前で偶然消防団の消防訓練が行われていたので予定を急遽変更し、お絵描きタイムです。消防士の方々の制服など、細部にもよく注意を払って描きます。通りすがりの方々にお褒めの言葉も頂き、とても嬉しそうでした!家族や先生以外の第三者に評価されることで、ますますペンが進みます。

ポイントは「見ようとする気持ち」と「どこを見るか」

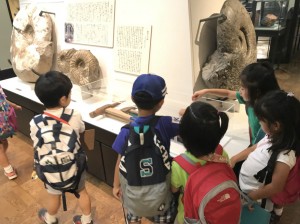

一通り絵を描き終わると、博物館の中へ。入館してすぐのところに「植物画コンクール」の入選作品が展示されていました。小学生の部の作品のみ子ども達に見せると、自分と年のあまり変わらないお兄さん、お姉さんたちが描いたことに大変な刺激を受け、俄然やる気に。

日本に住む生き物を題材に、リアルな剥製を良く観察しながら壁際に座って写生。「見よう」という気持ち次第で、出来上がりがかなり変わってきます。

お弁当は屋上のスカイデッキで。すぐ隣にとても良い香り漂うハーブガーデンがあったので、先程みた、植物画コンクールに飾られた作品が細かく丁寧に描かれていたのを真似して絵を描いてみることにしました。カレープラントという名前のハーブは本当にカレーの香りがしたり、ラベンダー畑に迷い込んだかのように香りの強い一帯があったりで五感への刺激が盛りだくさんの空間でした。曲がった枝、ギザギザしている葉etc.、見て押さえるべきポイントがかなり掴めてきたようです。そして一枚仕上がると「次は何の絵を描く?」と子ども達の方から声が上がるほど、絵を描くことに意欲的になっていました。

再び館内へ戻り、今度は3Fの「大地を駆ける生命」のセクションへ。薄暗く、他にも沢山の方がいたため、自分が決めた動物の剥製の前を陣取ることはできません。そこで、少し離れたところのベンチに座り、描きたいものを見に行って、戻って来て描くというスタイルに変更。せっかく見に行っても、ただボヤッと見ていては何も頭に入らず、描き始められません。顔や足、足の爪など、どこを集中して見てくるかを決めてから行くようにすると良いでしょう。何往復かしているうちに段々と見るポイントのコツを掴めてきたようで、周りを気にすることなく各自、ベンチと剥製を何十往復もしながら、じっくりと丁寧に納得の一枚の絵を完成させることができました。

帰りの電車の中では、ママたちも同時にお教室で暗記していた「十二支のしりとり絵本」を暗記。広尾駅までの30分弱でどこまで覚えられるか集中して取り組むことができました!

2018年8月1日 / 未分類

小鳥のさえずりと共に朝日がのぼり、雲海の周りが淡い桜色の最終日の朝を全員が元気にスタート。時刻は、6時にさしかかるころ、それぞれの部屋から楽しそうな声が聞こえ始めた。この4日間、子ども達は身体と頭をフルに使い、そして生活のリズムを整え、自然との調和を楽しんだ。とてもシンプルな生活。早寝、早起き。三食を美味しく食し、身体を目一杯動かしている、本来の子どもらしい姿。8時の消灯と共にあっという間に夢の世界へ。どの子もとてもすやすやと優しい寝顔。に対して、まだ遊び足りないかと思うぐらい、お布団の上を動き回っている姿は、愛おしかった。良い睡眠をとっているからこそ、朝から、ご機嫌で「おはよう!」とうれしそう。今日一日は、何がおきるかな?と想像するその表情には、生き生きとしたものが感じられた。4日過ごすと、朝の準備もスムーズで、体操に行くまでの時間に、たくさんのお仕事ができる。年長さんは率先して、小さい子の面倒をみたり、自分で何をやるかを決め、行動をする様子に成長を感じる。日々の生活を丁寧にシンプルにしてあげることで、自然に身に付き、自らが行動できることを改めて感じさせてくれた。

最初は、とても簡素なお稽古場も、日に日に今回のテーマの「木」に葉が生い茂り、こひつじかいの森ができた。お部屋の外のコロボックルの森を時間があればお友達と駆け回り、木のブランコで雲までこいだり、ハンモックでお友達と遊園地気分をあじわったり、そして、お部屋にもどり、自分の木で休む、まるで「この木何の木」の歌詞のような子ども達。

これからも、いろいろな世界に羽ばたいてほしいと、思わず願ってしまった。初日に、シンプルな木を作り、一つ一つできた!ことを葉っぱにかいていく。たった4日の間に、こんなにたくさんの事ができたり、できるようになったことを子ども達は誇らしげにお友達と話している。お家にいたら、ママ達がやってしまうことも、自分でやり、時には、涙が出そうになっても、お友達の力をかりて、どんなことにも挑戦。今朝のすがすがしい「おはよう!」。この一つをとっても、小さいながらも、自分の足でしっかり過ごしていることが分かる。年齢に関係なく、自分で自分の事が出来る子は、1日の中でどれだけ笑顔がかがやいているだろうか?できることがたくさんある子こそが、毎日を力強くいきていけると思う。どんな小さくても、子ども自身が自分ができること、やらなくてはいけないことを分かり、そこで、それを出来るような環境作りを大人が与えてあげたい。

このキャンプは、こひつじかいの卒業生のお兄さま、お姉さまがリーダ-として子ども達のリードを担ってくれた。だからこそ、一緒になって走り、一緒になって遊び、一緒になって笑った!子ども達よりも自分たちが楽しむからこそ、真剣に子どもと向き合うからこそ、子ども達がリーダーを慕った。どんなに若いリーダーも尊敬し、慕って接している様子は、こひつじかいとして、とても誇りに思えることで、自分たちが体験してきたことを子ども達に自然におしえてくれていること、今後もこのような繋がりを大切にいきたい。

大人だって真剣に過ごし、遊べばへとへと、当然子ども達だってくたくたのはず。「いい汗かいて、泥んこ」を満喫するから、今回は一言も「つかれた!」を聞かなかったことは、このご時世で凄いと感じる。

最終日も、お山の空気を感じながらのラン、体操をおえ、搾りたての牛乳を飲み干し、バイキング朝食をいただいた。どの子も、素敵に盛り付けられるようになり、旗を添えて美味しそうなお子様プレートが完成。このキャンプの朝は、まずは、体操の後に牛乳をいただくことで、体調もすこぶる整った。「牛乳パックを持って来てください」という指示に、牛乳パックでないものが多く、また初めて牛乳を飲む子もいて驚いたが、昨今は牛乳に対していろいろな意見があるのも目にするが、誰一人としてお腹を壊すこともなかったので、体調管理には一役かったのではないか。と共に、身体を存分に動かすから、おなかがすき、お食事を楽しめる。このキャンプでは、3食のお食事以外は、糖分補給のための飴だけはあったものの、おやつはなし。毎回のお食事を全員が残さずにいただくことを達成した。最後まで、残ってしまっていた子も、最後には笑顔で、楽しく早くいただけるようになって、うれしそうに、ハイタッチをリーダーとしていた。まずは、お食事をもりもりいただかないと、何事も始まらず、特に体ができない。よく噛み、良く味わい、そしてお食事を楽しむ。当たり前のようだけれど、現在の家庭で、大変欠けてきてしまっていることの一つだと思う。採りたての新鮮なお野菜にかぶりつくこと、その地方の名産品を味わうこと、このキャンプでは堪能した。便利な都会では、食事も簡単に買うことができたり、外食も身近になってしまっているけれど、特に就学前までは、お母様の味をたっぷり愛情と共に与えてほしい。

斑尾での残す時間もカウントダウン。とはいえ、もちろんいつも通りに、それぞれに分かれ、頭のトレーニングをこなし、大好きな工作を皆でつくった。牛乳パックで、木にとまっていた鳥たちを東京にもってかえるために、鳥小屋つくり。先生のお話しも、しっかりと聞け、どの子も自分で考えて作り上げていき、可愛い小鳥を巣箱に入れてあげる時は、ニコニコ笑顔で、「見て!」の声がこだましていた。帰りのお荷物整理だって、一生けん命にとりくんでいる。「取り組む」の表現がぴったりの様子は、それがやりやすいように、環境をつくってあげること。段ボールの中も、机のそれぞれの紙袋も、そしてお部屋も毎晩、先生がたが使いやすいように、整えた。やって見せることで、子ども達も真似をするかのように、丁寧に、整理整頓を試みていた。これが自然に習慣になっていけば、特別なことではなく、準備がスムーズにできるようになっていく。今ついた習慣は、一生もの。大人になったらできるのではない。これまた、年齢関係なく、自然にできている子との差はとてもおおきかった。

どんなことも一回でこなすこと、片付けだってとりあえずやるのではなく、一回目にきちんと済ませればよいことを是非ご自宅でも実行してほしいと思う。

荷物整理が終わった後は、いざお山や、森へ最後のPLAY TIME。虫取り網を持っていく子や、ヤギのところにいく子、それぞれが大好きな斑尾を時間いっぱいかけまわり、汗だくになって、お友達とあそんだ。お山まで子ども達の声がひびきわたるくらい、大きな声が楽しそうな様子を教えてくれた。壁いっぱいに飾られた作品すべてをはずし、持ち帰るように先生方は準備。リーダーたちは、お外で最後まで一緒になって遊んでくれた。今回は、子ども達皆が、弱音もはかずにてきぱきと行動ができるようになったおかげで、ランチのあとも時間に余裕があり、ロッククライミングをしたり、広い芝生で転げまわった。これは、お友達と切磋琢磨し、いつも競い合いながらも、遊び、学び共に時間を過ごしたからだ。

仲間がいるからこそ、できること。小さいながらもお互いがお互いを認め、優しさをもって過ごすこと、人との触れ合いが子ども達をどんなに成長させたことだろう。

ホテルの方々の優しい声掛け、計らい、そして、いろいろな方からの愛情たっぷりの支えを存分に感じ、心の底から安心して過ごす子が出来たこと、これこそがコミュニュケーション能力を高める土台だと思う。人の温かさをきっとたくさん感じて過ごした5日間。「斑尾にずーっと住んでいたいな」「みんなで一緒にいたら、なんでも頑張れる!」などの会話をたくさん聞くことができた。帰りの新幹線でも「もう一度、このまま斑尾にいきたいね」と。

今年のキャンプは、お天気も味方してくれた。猛暑の東京をはなれ、毎日冷房のない生活。雲海の中から顔をだす朝日から始まり、何色に変化しただろう夕焼け、サンセット。自然の美しさを目に焼き付け味わうことが出来た。本物の美しさは、子ども達の斑尾の素敵な思い出になると思う。本物を体験するからこそ、それを自分のものにし、表現する。キャンプ中には、たくさんの絵を描いた。どの絵も、迫力がある素敵なもの。1枚1枚にストーリーを言いながら、描いている子ども達の姿は、生き生きとして最高の表現をしてくれた。年長さんは、斑尾の山頂まで登頂し、そのあとに目の前にそびえたつ斑尾山の姿を大きな紙に描いた斑尾山は、大人では描けない素晴らしい作品で、お稽古場に元気を与えていた。どの絵にもたくさんの体験のドラマが詰まっているだろう。楽しそうに絵を描いていることをおぼえてくれたこと、どんなこともやらされてやるのではなく、与えられた環境を自身が楽しんでくれれば、この上なくよい時間になると思う。

お絵描きも絵具だらけになってかいたり、芝生のお山をころげまわったり、体中ボディーペインティングをして、身体をはって毎日をすごした。お洋服だってこんなに泥んこに毎日なることをママたちは経験したことがあるかな?50回位、洗濯をした。汗と泥んこの勲章の洋服。下洗いをしているときは、息子のラグビーのユニフォームを毎日何度となく洗っていたことを思い出した。「明日もまた、いい汗かいて、泥んこになるまで遊んでね」と思いながら。

東京駅について、ご家族のお出迎えに子供たちから安堵の表情も感じられた。頑張ったからこそ、急に甘えたくなったのかもしれないと思った。どの子もそれぞれが、たくさんのハードルを自分の力でこえた5日間。たくましくなったのではないだろうか。

自然の醍醐味を感じながらの斑尾のキャンプ、子ども達が真剣に取り組めた時間は、かけがえのない時間になっていることを願ってやまない。

バーチャルでは、できない本物の環境つくり、キットではない手作りの時間を是非、残りの夏休み、そしてこれからの生活の中に取り入れ、とことんやることこそ、あきらめないで、歯を食いしばり、前に一歩を踏み出すことが出来るようになることを共に味わってほしいと思う。

全員の笑顔が、斑尾で見た太陽に負けないくらい輝いたキャンプだったことはいうまでもない。