<バンコク>第3回ドラえもんDAY CAMP サファリ・ワールドへ行こう!

2016年3月9日 / 未分類

2月27日(土)ドラえもんDAY CAMPでサファリ・ワールドへ行きました。集合時間の8時前になると、エンポリアム・スイートに子ども達の元気な声が聞こえてきます。おはよう!とご挨拶をすると、そこには大きくてきれいな赤い二階建てバスがお出迎え。バスの窓にはドラえもんが貼られ、引率に加わってくださる金子コーチが持つ旗にもドラえもんが付いています。これから楽しい遠足ができる!と、子ども達の気持ちが高まります。今日の参加者は3歳から小学2年生までの子ども達総勢21名、日本から参加の子もいます。縦割りのグループで行動し、遠足ならではの学びがたくさんできそうです!出発前恒例の行ってきます!のハグでは、なんだか少し心配そうなお母様方とは裏腹に、子ども達はうれしそうな表情をしていました。

![S__8585267[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__85852671-225x300.jpg)

![S__8798215[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982151-300x225.jpg)

40人乗りのバスにゆったりと座ったら、出発の点呼をします。日本とは違い暑い土地なので、お弁当はクーラーボックスへ。さあ、出発です。バスの中ではリピーターの子がはじめて参加した子をリードして盛り上げてくれます。「大型バスに乗ってます~♪」と歌を歌ったり、季節の歌や、「ぞうさん」などの動物の歌を歌っているとすっかり楽しい雰囲気に!サファリへ行く準備として、先生が読むキリンの詩をみんなで復唱したり、バスの窓からの景色を見たりしました。バンコクに住んでいる子ども達はバスの移動に慣れていますが、「どんな木が生えていてどんな花が咲いているかな?建物はどうだろう?高層ビルもあるけれどバラックのような家もなるね」など、あえて注目してみました。普段からの友達同士だけでなく、いろいろな子と声をかけあって楽しいバスの時間をすごしていると、約50分ほどで渋滞もなくあっという間にサファリに到着しました。

ゲートにはキリンと背丈比べをするものがあります。ここでは年齢の他に身長によって料金が違うそうです。日本との違いをまた一つ経験しました。ゲートを入るとキリンやゾウで飾られた噴水に虹がかかっていて、全員で記念写真を撮りました。

![S__8585284[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__85852841-300x225.jpg)

![S__8798220[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982201-300x225.jpg)

![S__8798219[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982191-225x300.jpg)

まずはマリンパークエリアから見学します。マリンパークと言っても、海の生き物だけではありません。いろいろな生き物・動物たちが待っています。お出迎えしてくれたのは大きな鳥、あまりにもカラフルなのでオブジェかな?と思ったら、本物でした!檻の中にいるものもいれば、檻の外を歩いたり飛んだりしているものもいます。そんなところにもタイらしさを感じながら、さあどんどん奥へと入って行きましょう。

![S__8617986[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86179861-225x300.jpg)

途中で車輪付きの檻に入って移動中のトラの赤ちゃんに遭遇し、わーっと駆け寄る子ども達。「大きなネコみたいでかわいい!」ついつい見入って長く立ち止まってしまう子もいますが、そこは集団行動です。みんなのペースを意識して自分でしっかりと気を付けながら歩かなければいけません。家族だけのときとはわけが違います。お友達とペアになり、手をつないでお互いをフォローし合いながら、遅れないようについて行きます。どちらか一人が寄り道をしそうになると、もう一人が手を引っ張るというふうにします。二人してつい道をはずれそうになり、「ほらそこ、置いていくよ!」なんて怒られることもありつつ、小さな子も一緒に集団行動を学びます。

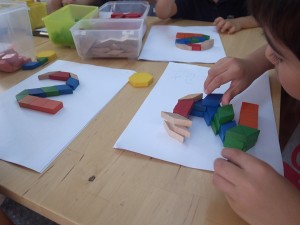

さあ、今日の目当ての一つ、キリンのエリアへ向かいます。なんと、400頭ものキリンがお出迎え!背の高いキリンを観察するように、ウッドデッキのキリン・テラスが出来ていて、子ども達はそこのベンチでキリンをお絵描きします。自分達と同じ目線のその先に、大きなキリンのお顔が並んでいるので、キリンの視線にドキドキします!ここでドラえもんのポケットから出てきたのは「和凧」です。これは、1月のどんど焼のときに日本の子ども達がお絵描きをした凧と同じものです。骨組みもあり書きにくいところもありますが、「ヤマト糊」のヤマトさんからいただいた「シルキーツイスター」という水性クレヨンで、子ども達は喜んで描いていました。このクレヨンはとてもなめらかに描け、水を付けた筆でなぞると絵の具になるなど、いろいろな使い方が楽しめます。せっかくいただいた新しいお道具を大切に使っていくために、使い方も学びました。

![S__8593420[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__85934201-225x300.jpg)

![S__8798224[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982241-225x300.jpg)

ここにいるのは「あみ目キリン」という種類です。キリンの表情がよく見える近さ、高さなので、日本では考えられないくらいキリンのことがわかってきます。一頭ずつ顔が違い、長い舌を出しているキリン。モデルのようにいろいろな表情を見せてくれます。まつ毛がとっても長くて目がまん丸なこともわかりました。15分~20分くらいで絵を仕上げたいところでしたが、慣れない上にここはタイのテンポ。少し予定よりも時間がかかってしまいました。オラウータンのショーが始まる時間になったので、ひとまずキリン・テラスを離れ一目散にショーの会場へ向かいます。

満席の会場にノリノリの音楽が鳴ると、ムエタイのパンツをはいたオラウータンがロープにぶら下がって登場しました。この演出には子ども達も大興奮!楽器を演奏したりムエタイをするオラウータン(観戦役のオラウータンもいました!)に子ども達の目は釘づけ!その手の長さを感じ、いろいろなことができると知ったのでした。「オラウータンもたくさんお稽古したんだね」という子ども達の声が聞こえました。

![S__8798238[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982381-225x300.jpg)

![S__8798227[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982271-225x300.jpg)

またキリン・テラスに戻り絵を仕上げたら、今度は餌付けに挑戦です。「よだれがすごい!」と言いながら、棒にバナナを刺してキリンにあげます。そういえばサファリに来る途中、窓からバナナがなった木を見たのでした。はじめは恐々餌付けしていた子も慣れてくると楽しそう。子ども達が横一列に並んで餌付けするので、気が付けばキリンも横一列に並んでいます。とても近いところでキリンを見ると、色の濃さに違いがあったり、ラクダのようなひげがあり耳の位置に特徴があるなど、意外な発見がありました。

![S__8609795[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86097951-300x225.jpg)

![S__8609796[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86097961-300x225.jpg)

![S__8609797[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86097971-300x225.jpg)

キリン・テラスを後にしました。園内には動物の絵の看板で案内があり、とても分かりやすく移動出来るようになっています。セイウチを観察していると拍手の仕草を見せてくれました。訓練されているのですね。「卵館」というのがあり、そこではダチョウなどの卵が孵化する様子を観察できます。孵化した赤ちゃん鳥が成長する過程も観察できるようになっていて、赤ちゃん鳥に餌付けすることもできました。すごい食欲に子ども達はびっくりしていました。ここではいろいろな卵や動物の骨も見ることができました。

![S__8798231[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982311-225x300.jpg)

![S__8798235[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982351-225x300.jpg)

ゾウのショーがある会場へ来ました。開始までまだ時間があるので、今まで見てきた動物達をお絵描きしていました。やがてインドなどいろいろな国から来た観光客が集まってきましたが、私達のグループの小さな子ども達がリュックサックを背負っている姿を微笑ましく見てくださっているようでした。ゾウのショーではサーカスで見るような曲芸の披露や、サッカーをする場面もありました。芸達者なゾウはとても頭が良く、タイでは昔から王族とも深い繋がりがあり崇められている動物です。ゾウが長い鼻を使って器用に絵を描く姿に子ども達はびっくり!ゾウの絵が上手なものですから、自分達も上手に絵を描きたい!という気持ちになったようでした。ショーの後には近くでゾウを観察することができ、優しい目をしたゾウの皮膚には細かいしわがあり、そこに毛が生えていることを知ったり、ゾウに触ってみることもできました。

![S__8798232[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982321-300x225.jpg)

![S__8798233[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982331-300x225.jpg)

お腹がぺこぺこになり、ランチタイムにしました。一度ゲートの外に出て屋根のあるところでお弁当をいただきました。今日のドラえもんキャンプにちなみ、ドラえもんの形をしたお弁当の子もいました。ご飯をいただきながら楽しそうに動物の話をし、あっという間にぺろりとお弁当を平らげる子ども達でした。お腹がいっぱいになり落ち着いたところでお絵描きタイムです。これはゾウが刺激になったのか、自分達から描きたいと言ったのでした。オラウータンのムエタイなど、午前中に観て印象的だったものをのびのびと描いていました。

再び園内に戻り見学を再開します。歩いていると移動中のオラウータンに遭遇しました。触ってみたり、写真を撮らせていただきました。長くて人間みたいな手、大きな足をしているということがとてもよくわかりました。

ボートでジャングル探検に出かけました。川の流れ、野生の動物という自然に加え、本物によく似せて作った動物もいます。急に水をかけられるしかけがあったり、お面を付けた部族の人形が矢を放ってきたりと、ちょっぴり怖くてキャーキャー言いながらも興味津々、目を輝かせる子ども達でした。家族を離れ、同年齢の子ども達と一緒だからこそチャレンジできることもあるように思います。ボートを降り、揺れる長いつり橋を渡ったところで休憩にしました。

![3949522683369[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/39495226833691-225x300.jpg)

![3949522684639[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/39495226846391-300x225.jpg)

![S__8642568[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86425681-300x225.jpg)

![S__8642569[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__86425691-300x225.jpg)

その後はジャングル内を歩いてまわります。少し行くと本物のワニがいました。柵があるものの、なかなかの近さです。地面と同系色のワニでした。休憩を挟みながらゲートを出てバスでサファリを周りました。ライオン、シマウマ、サイ、水牛、トラ、ラクダ、カバ、シカ、ペリカン、フラミンゴ!「水牛の角は大きいね!」「あれ?あっちに一頭だけ黒いラクダがいるよ!」バスで近くに行って窓から観てみると、それは泥だらけで黒くなったラクダだとわかりました。暑いのか、トラやクマは水浴びをしていました。好きな場所で停まりながら観察ができるので、合計1時間ほどかけてじっくりと動物たちを観察することができました。もしも再び来ることができたら、動物たちの動きをお絵描きしてみたいと思いました。

![S__8798240[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982401-300x225.jpg)

![S__8798242[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982421-300x225.jpg)

![S__8798243[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982431-300x225.jpg)

![S__8798244[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982441-300x225.jpg)

![S__8798245[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982451-225x300.jpg)

金子コーチが作ってきてくださった桜餅をおやつにいただき、帰路につきました。バスの中ではお菓子を食べたり、小さな子は寝ている子もいました。無理もありません、約10キロほど歩いたのですから!帰りも心配していたほどの渋滞がなく、今日1日みんなでまとまって行動でき、少しも危険がなく有意義に過ごせたことにほっとしました。バスに乗り慣れている子ども達、車内も一つの遊び場のように楽しそうです。歌を歌ったり、『ほんとのおおきさ動物園』(学研マーケティング)で今日観てきた動物の復習をしたり『図解生き物が見ている世界』(学研)で人間の見え方と動物の見え方の違いなど、動物の世界について確認したりしてすごしました。

![S__8798246[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982461-225x300.jpg)

![S__8798218[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__87982181-300x225.jpg)

日本では、なかなか今日のような見学はできません。今年は申年ですし、オラウータンを近くで観察していろいろな発見ができたことはとても良かったと思います。キリンを観察しているときに、インターネットをつかって日本のお稽古場の子ども達とつなぎました。早速、日本の新年長さん達もキリンの映像を見ながらキリンの絵を描くことに。バンコクの子ども達が新年長さん達に実況中継をすると、「いいなあ」と、とてもうらやましそうな新年長さん達でした。

解散は17時、お迎えにみえたお母様達から「どうだった?」と聞かれるよりも前に、自分の方から楽しかったサファリ・ワールドの話をあふれ出るように話している子ども達でした。

参加者アンケートには「朝、集合したときのバスを見て、子どもがすでに楽しんでいることがわかった」「家族で行くのとは違った経験になったと思うので、今回連れて行ってくれて良かったと思う」「まだ子どもが小さく、集団行動ができるか不安だったが、お兄さんお姉さんと楽しく遠足できたようで良かった」といった感想が寄せられました。こうしたご意見をいただけるだけでも、今回開催して良かったと感じています。

数日後、キリンの絵を描いた凧をあげたという嬉しい報告もありました。凧をバンコクの空に高くあげる度に、みんなで行ったサファリ・ワールドのことを思い出してほしいと思っています。

![S__8593421[1]](http://www.kohitujikai.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/S__85934211-225x300.jpg)

日本でも、いつか絶対連れて行って!といいながら工作でキリンを作りました。