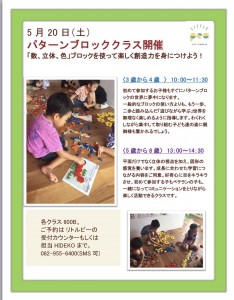

<バンコク> お父さんと一緒にリトミック&パターンブロック

2017年6月5日 / 未分類

5月28日(日)にリトミックとパターンブロックのコラボレーションレッスンをしました。前回の2月から継続して参加してくださった方も多く、11組の親子によるエネルギッシュなクラスとなりました。一つ一つの動作にお父様方も慣れていらっしゃり、子ども達も大好きなパパに見せてあげよう!という気持ちが強かったと感じました。

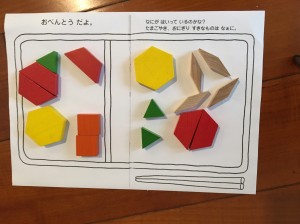

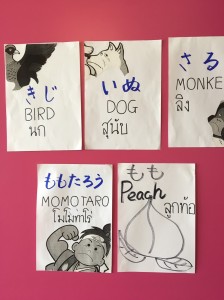

今回は浦島太郎をテーマに進めました。蟹や魚のカードを並べるときは、砂浜にいる蟹と海中にいる魚の違いが出るように並べるよう、細かな注意をいたしました。

玉手箱を作るときは「見て、聞いて、作業する」練習を意識しました。箱も中に入れる宝物も簡単にできるものでしたが、見ただけでは正確に作ることができません。お手本を見て指示を聞いて忠実に作業することは、慣れないと大人でも難しいことをご理解いただけたと思います。「何となく同じ」ではなく忠実に正確に作ることを、2、3歳のうちから子どもに身につけさせ、当たり前にしてあげると、子どもにとっての大きな武器となり、どんなことにもスムーズに入っていけると思います。

お稽古を通じて感じた、子どもが小さな頃からしっかりと身につけたいことがもう一つあります。日本的な丁寧な挨拶ができるようになることです。挨拶の仕方は国によって様々ですが、私達日本人もとても素敵な挨拶の文化を持っています。相手の目を見て、気持ちの良い挨拶ができるようにしましょう。

前回の2月から3か月経ってのクラスになりましたが、子ども達の成長の著しさを感じました。それは子ども達と一緒にクラスに参加されたお父様にも感じていただけたことで、お父様お母様方のうれしそうなご様子を拝見し、このクラスを開催して良かったと改めて思いました。

2歳から4歳くらいまでの子どもの成長はとても変化が大きいものです。子どもの個性が変化する、例えば以前は消極的だった子どもが何かをきっかけに大いに積極的になることも珍しくありません。「まだ小さいから」という大人の物差しで決めてしまわずに、子どもの様々な可能性を伸ばすことを考えて、色々な種をまいてあげるようにしてあげてくださいね。

パターンブロックを活用したクラスでは、お母様よりもお父様のほうが童心に戻り夢中になる様子が見られます。そんなお父様の姿を子ども達が見ることはとても良いことだと思っています。

最後に、このクラスに参加する子ども達がちょうど入園を考える年齢なので、ここで幼稚園選びについて書いておきたいと思います。今の傾向として、1歳半頃から入園させる流れがあるようですが、3歳まではお母様のもとで親子の絆をしっかりと作るべきだと考えています。また、バンコクには実に様々な、インターナショナルと言ってもベースとなる国が様々な幼稚園があります。ご家庭でよく考え、お子様が過ごす、将来につながる環境を選んでほしいと思います。

クラスが終わった後、参加されたご家族を拝見して「開催して良かった」という気持ちが胸に湧きました。とても幸せなことです。この気持ちが、参加されたご家族のバンコクでのより良い時間に繋がるよう願っています。