<こひつじかい>稲刈り遠足

2016年10月16日 / 未分類

10月10日(月)に稲刈り遠足に行ってきました。当初の予定では9日(日)に行くことになっていましたが、悪天候のため順延しました。その甲斐あって、暑すぎず寒すぎずちょうど良いお天気で稲刈りにはぴったりでした。朝8時に田園調布駅に集合し、電車とバスを乗り継いで田んぼを目指します。年長さんが、年少さんやキンダーの子どもたちとペアを組んで、しっかりお兄さんお姉さんとして面倒を見てくれていました。電車やバスの中では、田植え遠足で植えた稲を収穫するため、田植え遠足に参加していた子どもたちは、「大きくなっているかな」「カエルを捕まえたいな」と楽しみにしていました。また幼稚園で行われた運動会のそれぞれの活躍のお話でも盛り上がりました。年長さんはリレーのアンカーをつとめた子が多く、大活躍した様子が伝わってきました。

田んぼに着くと稲が立派に育っていました。穂先にはしっかりとお米が実っていて、子どもたちは何粒付いているか数えたりしていました。また稲わらが天日干しされていて、それがテントのように見えた子どもたちは「稲のお家だー!」と大はしゃぎでした。

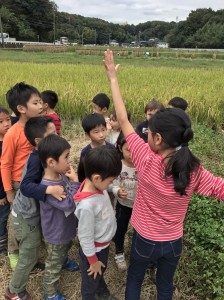

いよいよ稲刈りのスタートです。一人一人に鎌が渡され、振り分けられた列の前に立ち、稲刈りのやり方をスタッフの方から教えていただきました。鎌のどこで切るのか、どこがギザギザになっているのかを教えていただき、子どもたちは少々緊張しながら鎌を持っていました。

稲刈りの作業に取り掛かります。片手で稲を束にして掴み、鎌で根元を刈っていきます。最初は根元を切れず、苦戦している子どもが多かったのですが、どのようにすれば鎌をうまく使って作業できるのかを考えながら刈っていました。手を切らないように、束にして持つ手を上の方にするとよいということに気づいた子は、それを隣の列の子に伝えていました。うまく刈れた子どもたちは「なかなか良い稲だ!」と大満足でした。年長さんは特に上手に速く刈ることができ、自分の範囲以外もお手伝いをしていました。刈っていくと蜘蛛やカエル、キリギリスやバッタが出てきました。それらを捕まえつつ、無我夢中で作業をしているうちにあっという間に刈り終えてしまいました。

刈り終えると、年長さんを中心に稲を紐で固結びするお仕事もしました。足で稲を挟み二重に紐を巻いてから固結びをすることは大変難しい作業でしたが、子どもたちは習得がはやく、たくさんの稲の束を作っていました。その姿は、まるでほうきにまたがった魔法使いの子どもたちが沢山いるようでした。また、田んぼに散らばっている一本一本の稲も大事にしっかりと拾い集め、拾い集めた稲でも束を作りました。散らばっているお米をそのままにせず、拾い集める作業から、お米を大切にしたいという気持ちが伝わってきました。そしてお米は神様からの恵みであることを実感した子どもたちは、お米の束をたくさん運びながら、踏まないようにそーっと歩いていました。

いよいよ待ちに待ったお弁当タイムです。お母様が作ってくださったお弁当をいただきました。お弁当の中におにぎりが入っている子どもたちは「おにぎりになる前のお米だったんだなー」と、自分たちが刈った稲を見て話していました。全身を使ってたくさん働いたため、あっという間にお弁当を食べ終えてしまいました。

食べ終えると、稲刈りの様子や稲の天日干しの絵をお絵描きしました。竹を使って天日干しをしている様子を見て、「竹って色々なものに使えるんだね。流しそうめんとか!!」と子どもたちの中で盛り上がっていました。様々な経験を積んでいるからこその発見だと思います。落ちていたお米の一粒を拾い、じっくり観察している子もいて、実際に皮をめくってみると白米が出てきたので、子どもたちは大喜びでした。

お絵描きを終えるとスタッフの方がお餅つきの体験をさせてくださいました。順番に一人一人が大きくて重い杵を持ち、もち米をついていきました。その後自分たちでついた出来たてのお餅を、餡子やきな粉でいただきました。お餅も美味しく、また子どもたちはお腹が空いていたため、お餅によく手が伸びます。年長さんは年中さん、年少さんに「お餅は落ち着いてよく噛まないと詰まってしまうよ」と教えてくれていました。お弁当をたくさん食べたのにも関わらず、1人6個も7個もお餅を食べ、子どもたちの食欲に驚かされました。

お餅を食べ終えたら田んぼでリレーをしました。年長さんたちはみんな足が速く、リレーはとても盛り上がりました。足の速い年長さんに混じって年中さんも年少さんも頑張って走っていました。

一通り田んぼで遊び終えると、お世話になったスタッフの方々にお礼とごあいさつをして公園へ向かいました。子どもたちはとてもたくさんのお仕事をした後でも、底なしの体力で、公園でも思いっきり遊ぶことができます。長い滑り台や、ジャングルジムなど様々な遊具で遊んでいました。遊んでいる中で、登れない子を助けたり、一緒に遊ぼうと声をかけあったり、お互いを思いやる心が子どもたちにはあるなと感じました。

たくさん体を動かし遊んだ後、バスや電車を乗り継ぎ田園調布駅を目指しました。田園調布駅に着くと帰りのごあいさつをして、お迎えに来て下さったお父様やお母様のもとに捕まえたカエルとともに帰りました。

気持ちの良い土の上、田んぼの上で走ったり、お弁当を食べたりすることは普段の生活ではなかなか経験できないことだと思います。実際に炊飯して食べられる状態になるまでにはまだひと手間があり、その部分は農家の方がお世話をしてくださいます。丁度11月ごろに新米として送ってくださるお米を、私たちは「元気玉」(小さなボール状の握り飯)にしていただきます。子どもたちは元気玉が大好きで、たくさん食べて力をつけ、そしてみんなで田植えから稲刈りまで携わったこともあり、心の栄養につながる、そんな元気玉なのです。今年も植物の成長、そして食べられるお米になるまでのつながりを感じることができた遠足になったと思います。これからお米を食べるときに子どもたちがこの遠足の経験を思い出してくれたら幸いです。