<バンコク>2020年1月 巧緻性を通じての学びのクラス

2020年2月4日 / 未分類

《巧緻性を通じての学びのクラス》

2020年スタート。今回は12月末のお稽古から、1か月もたたない時期に子供たちとのわくわく時間が訪れました。

新年を迎え、日本はオリンピックイヤー。世界が身近に感じられるチャンスを五感をフルに使って感じてほしいというプログラム。バンコクにいるからこそ与えられた、小さな親善大使たちが、日本人としてのアイデンティティーをしっかりと持てるように、日本の大切な文化、行事のことを一緒に遊び、学ぶ時間にしました。新しい顔も増え、常連のお友達がリーダーになってくださり、お稽古場は笑い声が絶えず、いつもお稽古をしているような錯覚も覚えました。

常夏の国タイだから、忘れてしまいそうな冬の行事。こんな行事も楽しいもの、日本の伝統的なものは面白い!と感じる種がまけました。

前回のみその国に参加したお友達は、鏡開きの時に、お母さまと一緒に富士スーパーで小豆をかって、あんこを作ってみたそうです。ちょっぴり差し上げたアイデアをしっかり受け止めてくださり、食育を共になさったこと、小豆を炊くまでに大変だった苦労話もうかがえ、とても感激でした。このように、世界どこにいてもできることはたくさんあります。

気がついて、生活に組み込んでいただけることこそ、このおけいこの主旨です。

毎日の生活をシンプルに楽しく、そして今回のセミナーでもお話しをした「子供の脳」の使い方。

このお稽古の機会に少しでもたくさんのドーパミンを玉手箱にいれていただきたいです。12月の時とは違い、幼稚園後のお稽古で限られた、まるでジェットコースターに乗ったかのようにあっという間の時間でしたが、こんなにたくさんのことを、集中し夢中になって取り組んでくれた子供たちにはあっぱれ!でした。そんな姿勢の子供たちだからこそ、こちらも力が入り、もっともっとと欲張りたくなってしまいました。一生懸命に聞いて、一生懸命にお話をして、一生懸命に手や体を動かす子供たちは、とても生き生きしていました。

1日目が終わると、知らないうちに次の準備を楽しむ時間を子供たちから背中を押されたようでした。年齢に関係なく、子供たちの可能性はたくさんあるもの、今できることを「やりたい!」のやる気スイッチを自分でしっかりと押せ、それを見守るご家族がたくさん増えることを願ってやみません。絵本の世界へ大冒険では、タイ語の絵本も使って行いました。私自身もタイ語の絵本は読めませんが、子供たちの視点に立って、絵からたくさん想像しながらディスカッションするのは、いつもとは違ってとても楽しいものでした。

タイにいるからこそ、タイ語の絵本などにもたくさん触れてほしいと思います。各回のお稽古とも、絵本、工作、お絵描きなど分類するのは、きりがないほど盛り沢山の内容でした。いま世界は幼児教育に目をむけ、また特に日本の幼児教育が質が高く、注目を浴びていることをユニセフの方とお話をして知り、少しでも昔ながらの遊びから学ぶ幼児教育を伝えたいと改めて感じました。こんな楽しい時間がバンコクの子供たちに少しずつ広がってほしいと思っています。

《1月の国》

「干支(12支)」の関連の絵本で楽しみました。「早口言葉」「しりとり」「ことわざ」などなど、日本語遊びを中心に繰り広げてみました。初めて会った時のHくん。最初はハサミもあまり使ったことがなく、やることなすことがはじめてづくし。とはいっても持ち前の笑顔と、人懐っこさで、お稽古を楽しんでくれていました。月日がながれ、今回は、初めて来た年少さんたちのお手本になり、また、小さいお友達の気持ちを汲み取りながら、挑んでくれました。とにかく彼が楽しそうにリードしてくれるから、場が和みます。そして、Yちゃんは、いつもお稽古が終わると、しっかりとお母さま先生とアウトプットしてくださり、その実力はぐんぐん伸びて、私のアシスタントのように、丁寧に優しく導いてくれました。のんびり屋だった彼女は、自己肯定感をたくさん育ませしっかりと取り組んでいました。

日本のお稽古と異なり、お稽古とお稽古の時間があいてしまうものの、この時間を楽しむことを覚えてくれたおかげで、スムーズに運びます。12支ですから、作業も12という数をたっぷり繰り返しやらなくてはいけません。誰もが夢中でハサミをきり、セロテープをはり、そして出来上がったもので、たくさんの遊びを考えて過ごしました。初めての子供たちも先輩たちにひっぱられ、たくさん発言をして、初めまして!とはまるで思えませんでした。太陽がまぶしいタイだからこそ、子供たちもその太陽に背中をおされ、キラキラできるのでしょう。

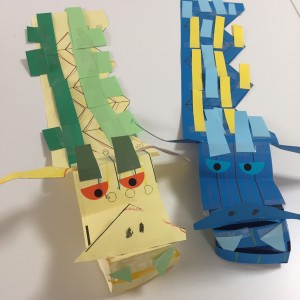

バンコクの街は中国の旧正月で、どこのショッピングモールも元気な赤にドラゴンのディスプレー。いつものカメレオンシートで、獅子舞を作り始めましたが、簡単な横線、縦線という指示がこんなに子供たちにとって難しいことに気づかされました。紙の置き方で、変わってしまう指示、そんな中でも子供たちは、彼らの小さな頭で、しっかりと考えて作業をしていました。このカメレオンシートは、線なぞりのシート、本来なら、線をなぞったり、描いたりするだけで、終わらせるものですが、1枚の紙からもいろいろなものに変身させたいという先輩の子供たちのアイディアから、今では、季節に合わせたものや、生き物などなどその時に合ったものに変身させるものになっています。

今回の獅子舞は、途中で断念しました。たくさん手を貸して、形にすることはできますが、今彼らができることを一生懸命にしたことにこそ価値があることをお伝えしたかったので、そのほかに必死に作ったものを光らせるためにも、完成だけがゴールでないことをお伝えしました。限られた時間なので、どうしても欲張り、もっともっととしたくなってしまいますが、シンプルに、丁寧に!がモットーの私共のおけいこの原点に帰らせてもらえた時間でした。

どのお稽古でも、目一杯楽しむので、子供たちもすぐに腹ペコ。私の顔を見ては、「なんかお腹が空いてきちゃった!」とアピールの声。

それもそのはず、12月は、朝からのお稽古で、毎回一緒にお食事を作り、みんなで食卓を囲んだ記憶がまだ新しいからかもしれません。時間さえ許せは、食育は、やはり子供たちにとって楽しく、そして大変重要なので、一緒に楽しみたいと思っています。

日本でも、世界遺産の「和食」を通じて、子供たちは、小さな料理人になり、食を楽しんでいます。タイの食材を使って、タイにいるからこその和食にも挑戦したいと思っています。

《2月の国》

立春には一足早いこの時期に訪タイできたので、2月の行事の「節分」を扱いました。今回は鬼の迷路をやったり、パズルで言葉を覚えたり、もうすぐ日本は春になるよ!「鶯」「鬼のパンツ」「鬼は外」などをバックミュージックにお稽古をしました。連日のお友達は、パズルのやり方もしっかりと覚えてくれました。今年から新しい形に変わった行事のパズル。勿論絵を合わせるパズルもするのですが、それだけで終わってはもったいないので、そのまま形のパズルとしても使います。一つのものから、違ったものに変えてみることで、子供たちの想像力をくすぐります。クリエイティブになってほしいと願っても、0から作り出すことを、幼少期に取り組んだり、完成までには失敗があったり、思ったものでないものが出来たりという寄り道を経験していないと、何から取り組んだらよいのか、途方にくれてしまいます。

昨今は子供たち、お母さま方ともには、きれいに出来上がった完成系をよしとする節が多く見られます。今回は大きな自分たちと同じくらいの鬼づくりに挑戦。それぞれが、レインボーのお顔にしたり、文字だらけの顔にしたり、驚くほどの工夫がされていました。出来上がった鬼に、「鬼は外、福は内」と大きな声で、豆まきをしました。子供たちは面白いと思うと止まりません。心優しいK君が鬼になってくれて、大きな口をあけ、豆入れゲーム(もちろんのどに詰まらないような配慮をしますが)などたくさんの面白い豆まき、独創性豊かな時間になりました。ホテルは豆だらけ、お稽古が終わった後は、ハウスキーパーさんが、お掃除をしてくださいました。大変恐縮したのですが「子供たちが、本当に楽しそうに遊んでいて、私たちも一緒にやってみたかった!」と心温まる会話ができるのも、タイの方々は子供たちを愛おしいと思い、大切に接してくださる国民性。

日本に帰ったときは、この点はしっかりと留意して、タイ人の素敵なところを在住中にしっかりと覚えてほしいと思います。窓の外にはネオンが所狭しと輝きはじめたころ、お稽古場はすっかりと、さっきの2月の時間が過ぎ去ったような静けさに戻りました。3日目も何が起こるか乞うご期待!

そうそう、子供たちから感謝の気持ちで、お掃除をしてくださった方々へ、日本の節分のお豆をプレゼントしました。

《世界の国々へ出発‼》

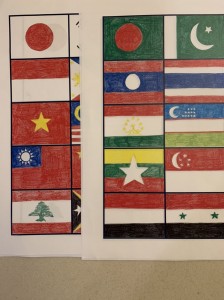

今年2020年は、東京オリンピックが開催されます。日本のお稽古場では、去年のラグビーワールドカップに続いて、今年の上半期はオリンピックをテーマにじっくりおけいこを展開させます。ラグビーから、国旗に大変興味を持ち、世界の国々に関心を向けた子供たちは、1月から、オリンピック開会式までに、オリンピック参加国216か国の旗が描けるよう挑戦を始めています。子供だけだはなく、子供たちと同じポジションで私たちも取り組まざるを得ません。世界のことを大人だからすべて知っているわけでもなく、世界情勢は生きているもので、毎日変化しています。だからこそ、子供たちとともに楽しめそうなテーマ。まず1月は私たちが住んでいるアジア。アジアは44か国の予定です。バンコクの子供たちは、日本に住んでいる子供たちより、身近なところでいろいろな国々の方々と接しています。子供たちには国の壁はもはやあまり感じづに生活をしています。お稽古に来ている子供たちも、インターナショナルスクールに通う子がたくさんいます。世界中の子供達のお友達がいます。本当にうらやましい限りの環境です。日本でもたくさんインターが増えてきましたが、バンコクでは世界各国のインターナショナルスクールがあり、各ご家庭がそれぞれの学校のコンセプトをしっかりと理解し、お選びになっている学校にはそれぞれの魅力があるようです。学校によって、環境に大きな差があることにも気づかされます。バンコクにいるからこそ、出会える環境ですね。

まずは世界の国々へ出発する前に、昨日の日本の2月、節分の国、そして今年の干支のネズミの位置クイズをしました。うれしいことに、この3回目は、1日目2日目に来てくださった方が、急遽参加してくださいました。「子供たちが、またいきたい!」といったので、予定を変更してくださったと伺い、子供たちが楽しい時間として過ごせたことが何よりものプレゼントでした。

いよいよ、日本の子供たちと同じ国旗を覚えることに挑戦です。旗も街の中には、たくさん見ることができるので、タイの子供たちも興味がわきます。参加理由に「国旗のこと」で国旗が好きになったみたいです。というお話もありました。アジアの中でも、今回の「アラブ首長国連邦」をはじめとするアラブの国々は、とてもややこしや!で似た感じのものが多いですが、昨今の世界情勢で、割と耳にする国々もあります。国旗をただフラッシュカードのように覚えるだけでなく、今の世界に目を向ける、ニュースを身近なものとしてとらえられるようになると、より世界が近いものになるかもしれません。今日本で話題になっている、レバノン。日本ではあまりなじみがありませんが、バンコクにはレバノン料理のレストランがあります。今回は、とても興味深かったので、足を運んでみました。このように、食事を通じてもいろいろな国々をめぐってみると楽しみも増えるかもしれませんね。アラブの国の旗は、アラビア語があったり、建物があったり、描くことを躊躇してしまいがちですが、国旗が大好きなお稽古に来ている新一年生達は、挑戦して上手に描いています。これは「よく見て!」ということが当たり前にできるようになってきたからでしょう。オリンピックの時に掲げられる国旗は大きさが決まっているようですが、本来の国旗はいろいろな比率になっていることも新しい発見です。出来合いのカードで済ませるのではなく、どうにかオリジナルのカードづくりをオリンピックまでに挑戦してみてはどうでしょうか。

世界の国々では、肌の色、言葉も違うことはよく知っています。世界の国々の子供たちを描こう!は、お友達にも肌、髪、目の色の違いがあるのを知っている子供たちは、お友達のお名前をいいながら、楽しく進めていました、紙皿をブルーのプラスチックバックに入れ、地球を作ります。周りにたくさん絵を描きます。子供たちの会話が弾みます。お迎えに来てくださったお父様やお母さまと一緒に最後にモールの赤で日本を工夫して地球につけました。

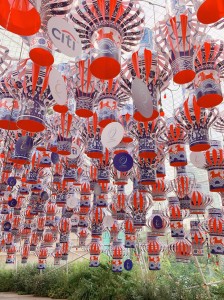

もうすぐ春節。みんなでチャイニーズランタンに火をともしました。街を歩いているとこの時期は、まるで中国にいるようです。日本だとなかなか他の国の行事を味わうことができませんが、ここでは、子供たちも当たり前に他の国のことを学べる様です。学校でも紙で素敵なランタンを作ってきていました。「福」という文字がたくさん目に飛び込んで来るこの季節だから「福」を漢字として覚えるのではなく、真似っこゲームでおぼえることをお勧めします。

3日間のお稽古が、子供たちにとって、今だからこそできる何かのきっかけになりますようにと、きれいな月にお願いをしました。

《すきま時間にひと工夫》

前回もお話をしましたが、子供たちには、毎日時間に追われて過ごすのではなく、ちょっとしたすきま時間が沢山あることを身に付けていってほしいと思います。1日にほんの1分でもそれが、1日に10回あったら、学校生活が始まるときには、たくさんのことをしたいと思う子供になってくれるでしょう。大人になってもこの隙間時間を上手に使えるか、使えないかで、たくさんのチャンスをものにできるかできないか。せっかくバンコクに在住しているからこそ、今しかできないことをこの隙間時間を大切にされ、たくさんの宝を作ってほしいと願っています。今回滞在の時はPM2.5が発生して、幼稚園が休校のところもありました。いろいろと不安や不便もあるかもしれませんが、どうぞ守りの子育てで、満足するのではなく、小さな行動を積み重ね、親子でチャレンジャーになってください。そして、時には、寄り道をたくさんして、その道端に咲いている花々にも目を向けてみてはどうでしょう。常夏の街だからこそ、道端に果物がなっていたり、日本では、なかなかお目にかかれないものを見つけることができるかもしれませんよ。子どもとの隙間時間わくわくしてみてください。